Q.1-5

Q.1 番手とは?

砥石に含まれる砥粒(研磨剤)の粗さを表す数字です。

数字が小さいほど粒子が粗く、大きくなるほど細かくなります。

一般的には600番以下は荒砥石、800〜3000番までが中砥石、3000番以上が仕上げ砥石という分類になります。

荒砥石

番手:600番以下

主に大きな刃欠けを直したり、形を大きく修正する際に使用します。

研削力が非常に高く比較的早く研ぐことができますが、その反面傷が深く入りやすかったり慣れない内に使用すると庖丁を変形させてしまう恐れがあるため極力使用しない方が良いでしょう。

頻繁に使用すると庖丁を余分に削ってしまい減りも早くなるので、どうしても必要な場合のみ使用することをおすすめします。

中砥石

番手:800〜3000番

主にベースとなる刃付けをする際に使用します。

仕上げ砥石を使用する前の土台作りをするために重要な役割を担う砥石で、ここでどれだけ上手に下地を整えられるかが切れ味の決め手となります。

最も頻繁に使用する砥石なので、一つあるととても便利です。

仕上げ砥石

番手:3000番以上

主に細かい刃付けをする際に使用します。

中砥石で研ぎ上げたベースとなる刃をより細かく仕上げることで、滑らかな切れ味を引き出すことができます。また、細かい粒子で傷を浅くしていき、刃先を整えることで切れ味の持続性を良くする効果もあります。

ただし、研磨力は低いので角度が定まっていなかったり、あまり長時間研いでしまうと刃が丸まってしまい切れない刃になる場合があるので注意が必要です。

Q.2 一つだけ買うならどの砥石がおすすめ?

やや硬めの中砥石をおすすめします。

中砥石とは基本的に800〜3000番くらいまでの砥石を指し、最も使う頻度の多い砥石です。

他にも荒砥石や仕上げ砥石といった番手の異なる砥石もありますが、家庭用でとりあえず一つ欲しいというお客様には1000番前後の砥石を購入することをおすすめしています。予算に余裕があるのであれば面直し砥石も一緒に購入していただけると尚良いでしょう。

さらに上の切れ味を求めるのであれば、より粒子の細かい3000番以上の仕上げ砥石も是非ご検討ください。

| おすすめの砥石 | 詳細 |

| 種類:中砥石 品名:剛研デラックス砥石 メーカー:ナニワ工業研磨 | 番手:1000番 製法:ビトリファイド 価格:1449円 購入はこちらから |

| 種類:面直し砥石 品名:貝印 KAI 面直し用 砥石 メーカー:貝印 | 番手:220番 製法:ビトリファイド 価格:2775円 購入はこちらから |

Q.3 砥石の色は意味がある?

特に意味はございません。

番手で色を変えるのが一般的ですが、砥石の番手に対して特定の色が決められているわけではありません。

同じメーカーであっても各シリーズによって、色と番手の組み合わせが異なることも多いので間違えないように再度確認をした上で購入しましょう。

Q.4 人造砥石と天然砥石の違いは?

人造砥石

人造砥石のメリットは品質が非常に安定していることと比較的安価で手に取りやすい価格の商品が多いことです。

番手が明確に分けられているためパッケージを見れば砥石の粗さを判断することができ、売り手にとっても買い手にとっても非常に分かりやすく選びやすい砥石と言えるでしょう。

また、天然砥石よりも研削力が高く金属を素早く削ることができるため、研ぎの効率化にはなくてはならない砥石です。

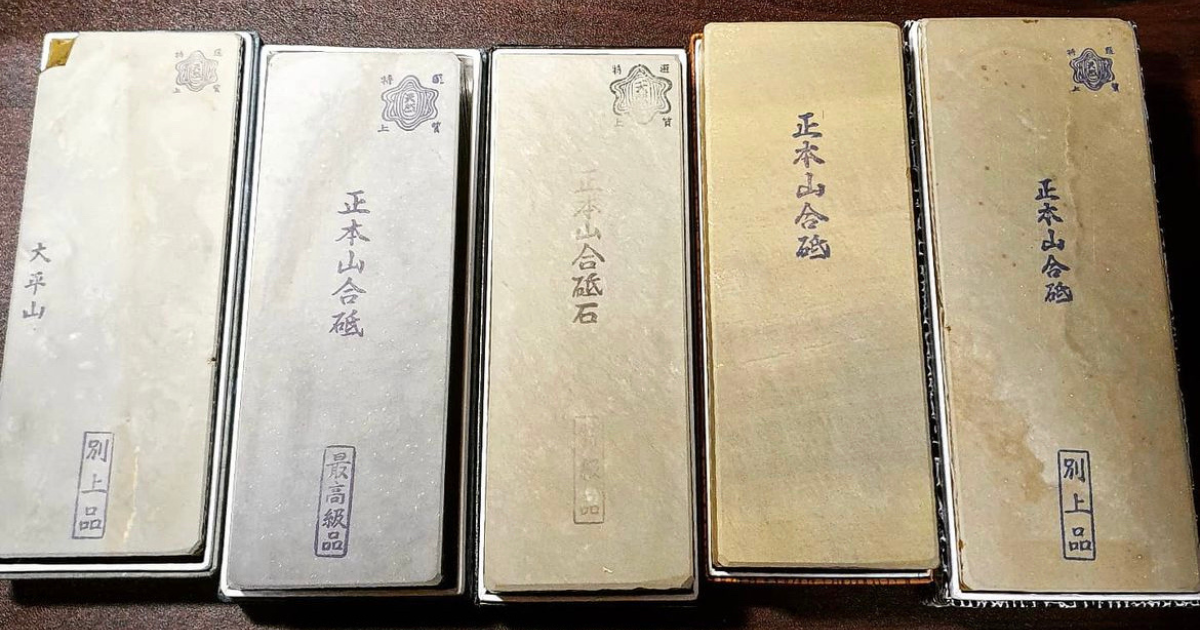

天然砥石

天然砥石で研ぎ上げた和庖丁には人造砥石では絶対に出せない美しさがあり、これが価格が高騰している現在でも多くのファンを魅了している一番の理由でしょう。

一般的には天然砥石に含まれる砥粒は人工的な砥粒と比べて柔らかく、極端に鋭利な形状をしていないため、庖丁を深く傷つけることがありません。また、砥粒同士が擦れ合うことで更に細かい粒子になっていくため、非常に繊細な刃付けが可能になると言われています。

しかし、天然砥石は番手の分類が人造砥石のように明確ではなく、砥石に含まれる粒子の大きさに多少のバラ付きがあるため、ある程度知識と経験のある方でないと選ぶ基準がわからなかったり、購入しても使いこなせないことが多く、非常に扱いの難しい砥石と言えるでしょう。

特に天然砥石の場合は品質の見分けは一般の人では難しく、高価な砥石だから良い物だとは限りませんので注意しましょう。

最近では偽物を販売しているところも多いそうなので、特にネットオークションなどで購入する際はハズレを引くリスクも考慮した上で慎重に購入してください。

初心者の方は信頼できるお店から直接購入することをおすすめします。

それぞれの砥石に異なる魅力があるので、上手く使い分けができると研ぎの世界が更に広がると思います。

Q.5 人造砥石って何種類あるの?

大きく分けて3種類の製法に分かれます。

ビトリファイド

| 粒度 | 主に荒砥石~中砥石(約80~3000番) |

| 製法 | 高温焼成(約1300℃) |

| 結合剤 | ガラス質、セラミック質 (長石、陶石、粘土、フリット等) |

| 特徴 | ・砥粒同士を保持する力が強く、研磨力に優れている。 ・砥石自体は硬く、平面維持力に優れている。 ・弾力性は低い。 ・研磨による傷が深く入りやすい。 ・気孔が多いため、水をよく吸収する。 |

| 主な製品 | ナニワ 剛研デラックス砥石 800 QA-0310 キングデラックス 中仕上げ用 ナニワ(NANIWA) 砥石 剛研 荒武者 22 |

レジノイド

| 粒度 | 主に中砥石~仕上げ砥石(約800~10000番以上) |

| 製法 | 低温熟成(約200℃で焼成) |

| 結合剤 | フェノール系樹脂(エポキシ、熱硬化樹脂など) |

| 特徴 | ・弾力性が高く、研ぎ感がソフト。 ・一定の揃った研ぎ目が付きやすく、傷も比較的浅い。 ・潤滑性に優れており、研ぎ易い。 ・研磨力は比較的弱い。 ・平面維持力に欠けるため、変形しやすい。 ・使用前に水に浸す必要がない。 |

| 主な製品 | キングゴールド仕上砥 G-1型 ナニワ(NANIWA) 本職用砥石 剛研 輝(かがやき) 400 |

マグネシア

| 粒度 | 主に中砥石~仕上げ砥石(約800~10000番以上) |

| 製法 | 乾燥させて固める |

| 結合剤 | マグネシアセメント |

| 特徴 | ・水に溶ける性質がある。 *水に浸けすぎると砥石の劣化や破損に繋がります。 ・比較的硬く平面維持力に優れているが長時間の研ぎには不向き。 ・研磨力はビトリファイドに次いで高い。 ・使用前に水に浸す必要がない。 ・よく乾燥させてから保管する必要がある。 *高番手になるほど割れやすくなります。 |

| 主な製品 | シャプトン 刃の黒幕 オレンジ 中砥 1000 エビ印 本職超セラミックス砥石 台付 400 SS-400 |

Q.6-10

Q.6 高い砥石の方が優秀?

一概には言えません。

砥石に関しては値段に関係なく使う側の好みに左右される部分が大きいと感じています。

もちろん値段が高い砥石ほど原価も高く、よりこだわりを持って作っていることが多いですが、単純に製造コストや材料費が高いということも考えられますので優劣をつけるのは非常に難しいというのが本音です。

特に天然砥石となると数万円以上の商品が多いですが、これだけ値段が高騰しているのは単純に希少価値が上がっているからというのが一番の理由です。

10万円の天然砥石だからと言ってすべての面において人造砥石に勝っている訳ではありませんし、運が悪ければ使い物にならない砥石を引いてしまうリスクも考えられます。

結論はそれぞれの砥石に適した使い方があり、最終的にそれを見つけるのはお客様自身です。

Q.7 面直し砥石とは?

砥石の表面を平らに慣らす砥石です。

表面に凹凸のある砥石や、取っ手の付いたダイヤモンド砥石などがあります。

当たり前ですが、砥石は使用すれば擦り減っていくため面直しをしなければ砥石の中央が徐々に凹んできます。

砥石が凹んだ状態で庖丁を研ぐと意図しない部分を研いでしまうことになり、使い続けることで庖丁の変形に繋がります。

写真のように大きく凹んだ砥石を見かけることがありますが、これでは上手く研げないのも頷けます。この状態まで変形してしまうと面直し砥石で直すのは非常に大変なので、新しい砥石を買うことをお勧めします。

いくら研いでも上達しないという人は技術面ではなく使用している道具に問題があることが考えられるので、一度点検してみてください。

Q.8 ダイヤモンド砥石は永久に使える?

いいえ。

ダイヤモンド自体は非常に硬い素材ですが、脆くもあるため使用している間に欠けていき、研削力は徐々に低下していきます。

また、電着という方法で金属の板に薄く張り付けているため、通常の砥石と異なり新しい粒子が泥となって出てくることはありません。

基本的には表面のダイヤモンド層が剥がれ落ちたら交換のタイミングです。

おすすめはツボ万のダイヤモンド砥石で、値段はやや高めですが安価な商品とくらべて平面の精度と研削力が高く、ダイヤモンド粒子が比較的落ちにくいのでより長くお使いいただけると思います。

Q.9 砥石の保管方法は?

使用後には必ず面直しを行い、泥を綺麗に洗い流した後、直射日光を避けて風通しの良いところで保管するのが基本です。

飲食店などでカビだらけになっている砥石をよく見かけますが、衛生上良くないので湿気が少ない場所で必ず乾燥させてから保管してください。

食べ物を扱うプロとして、清潔であることは基本中の基本だと思います。

また、水に浸けっぱなしにしている砥石もよく見かけますが、こちらも非常に不衛生なので今すぐにやめましょう。別の理由としては、長時間水に浸けることで砥石が劣化しやすくなりひび割れ等の破損に繋がることがあります。

特性上、水に溶けやすい砥石などもあるので注意しましょう。

Q.10 普通の砥石で面直しはできる?

できます。

近い番手の砥石を2つ以上持っている方であれば砥石同士を共擦り(擦り合わせる)することで、面直し砥石と同じ効果が期待できます。

ただし、前提として砥石がある程度平らである必要があるので、一番良いのはやはり面直し専用の砥石を使用することです。

また、普通の砥石同士を共擦りする場合は接地面積が大きくなるため、お互いに張り付いてしまい作業がしづらくなります。

僕個人的には面直しで平らにした後、近い番手の砥石同士で共擦りをして表面を整えてあげるのがおすすめです。

コメント