こんにちは。

庖丁専門店スタッフのTomoです。

今回の旅では中川打刃物さんに二日間お世話になりました。

一年ぶりの訪問でしたが、また新たに多くのことを学ぶことができました。

そこで今日は鍛冶屋さんのお仕事について皆さんに少しでも知っていただくために、鍛冶屋さんが主に担っている仕事の内容を工程ごとに紹介していこうと思います。

中川打刃物 ”NAKAGAWA KNIVES”

堺市で白木刃物の白木健一から16年学び、唯一の弟子となり、後継者として中川悟志が堺打刃物の伝統産業をしています

引用:@nakagawa_kajiya (instagram)

2021年4月から中川打刃物として会社設立

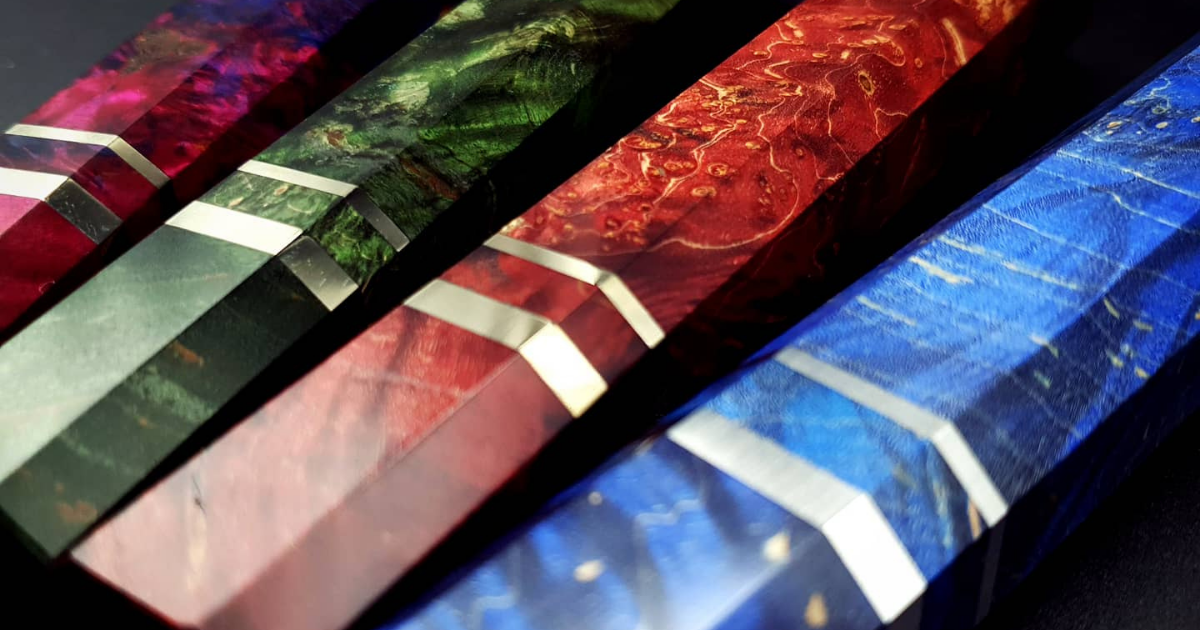

白三から白一、青二から青一

ステンレスの銀三、VG10

本焼まで扱う職人は日本でもただ1人の職人。

鍛冶屋の仕事

主に金属の板をベルトハンマーで成型し、焼き入れ・焼き戻し等の熱処理を行います。

細かく分類すると10数もの工程に分かれ、非常に手間のかかる大変な作業になります。

鍛冶屋の仕事は特に力を必要とする作業が多く、筋力と体力は欠かすことができません。

また、工程によっては経験と技術が商品の品質に大きく影響を与える作業も多く、特に『焼き入れ』という工程では温度を目で見分けることができて初めて各々の鋼材に適した温度で熱処理を行うことが可能になります。

製造工程・前半

各鍛冶屋によって製造工程に僅かな違いはありますが、一般的な流れとして実際に訪問した際の経験や書籍等を参考に紹介させていただきます。

刃金の成型

刃金を熱した地金に張り合わせる際の写真です。

赤らめた金属の上に乗っている小さな塊が刃金になります。

刃金とは庖丁の刃になる部分の金属を指します。

この工程では合わせの庖丁を作る際に地金(軟鉄)と張り合わて使用する刃金を庖丁の種類に応じて作り分けます。

庖丁によって伸ばす方向や厚みも異なるため、完成品の形状を計算した上で鍛造後に狙った地境(裏の刃金と地金の境目)になるように寸法を調節して製作していきます。

中川さんは刃金を成型する際にも細部にまでこだわって削っているため、完成品の和庖丁を見ると非常に綺麗でバランスの良い地境になっています。

是非機会があれば庖丁の裏を比べてみてください。

刃金付け

熱した地金(軟鉄)に、硼砂・硼酸・酸化鉄等を混ぜた粉末付けた刃金を貼り合わせて、炉の中で約1000度に加熱し、ベルトハンマーで叩いて鍛接する作業です。

『沸かし付け』とも呼ばれます。

この作業で如何に適切な温度で素早く鍛接するかがポイントになります。

もたもたしていると、温度が下がってしまい『アイケ』(鍛接不良)が出る原因にもなります。

逆に温度を上げすぎても、金属組織の粗大化につながり、後に脆く欠けやすい庖丁になっていまします。

適正温度の見分けと鍛造のスピード、正確さがあって初めて完璧な『沸かし付け』ができるようになります。

先付け・切り落とし

刃金と地金を叩いて接合したら、次に庖丁の形に鍛造していきます。

庖丁の形状に合わせて使用するハンマーや金床を交換し、叩く位置もそれぞれの庖丁によって異なります。

一見、無暗に叩いて伸ばしているように見えるかもしれませんが、実は峰側を厚く、刃先側を薄く、更には刃元から切っ先に掛けて薄くなる(テーパーになる)ようにバランスを取りながら鍛造しています。

中川さんは、速いスピードでの鍛造でも手を一切ブラさずにコントロールし、狙った位置を正確に叩く技術は非常に高度で、鍛冶屋の中でも最高峰のスピードと正確さを誇ります。

大体の形に整えたら、鏨(たがね)をいれて地金から切り落とします。

中子取り

切り離した生地を再度過熱して、今度は中子になる部分を作る作業です。

絶妙な力加減で、それぞれの庖丁に合った厚みと幅に伸ばしていきます。

焼きなまし

組織の均一化と加工性の向上を目的として行います。

焼きなましの方法は各職人によって異なり、もっとも伝統的な方法では、鍛造後に加熱された生地を保温性の高い藁灰の中で徐々に冷やす手法や、火造り後にコークスまたは松炭の火が徐々に弱くなる環境を利用して、炉の中でゆっくりと冷やす手法等があります。

現在では焼きなましのための機械も存在するので、熱処理の原理に従って温度と時間を設定して焼きなましの工程を行う場合も多いでしょう。

ベト落とし・荒叩き

冷却後の庖丁をベルトハンマーで叩き酸化被膜を落とし(ベト落とし)、荒叩きを行います。

冷めた庖丁の生地を何度も叩くことで、組織がより細かく密になり、品質の良い庖丁に仕上がると言われています。

また、片刃の場合はこの工程で丸みを帯びた金床を使用することで、裏スキを付ける作業を同時に行う場合もあります。

片刃庖丁の柄から見て左側(右利きの場合)の僅かに窪んでいる部分の名称。

この『裏スキ』という構造によって食材との接地面が減り、抵抗が軽減されることでよりスムーズに食材を切り分けることが可能になります。

断ち回し

打ちあがりの庖丁をそれぞれの型に合わせて、余分な部分を切り取って行く工程です。

裁断機、またはプレス機を使用して生地を切断していきます。

こちらも職人によって異なり、全てを手作業で行う方もいれば、プレス機で一度に抜く場合や中子のみにプレス機を使用する場合等があります。

生地の形がある程度揃っていた方が刃付け作業の効率も良くなり、中子に関してはサイズが揃っていると柄を付ける側も非常に仕事が楽になります。

分業制であるからこそ、次の工程を担う職人がより効率良く作業ができるように多くの工夫がなされています。

刻印打ち・摺り回し

庖丁の裏にメーカーや材質の刻印をします。

刻印を打った後、歪みを取りグラインダーで形を整えます。

全てを同じ形に整えることで、後の工程で効率よく作業をすることができます。

(続きは後半にて)

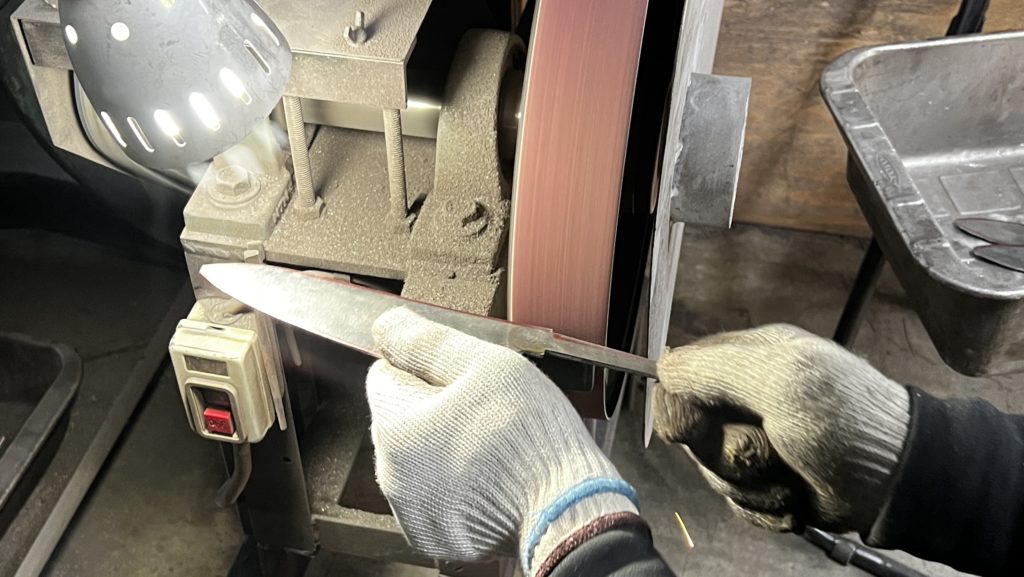

火造り体験談

今回は特別に中川さんの許可を得て、火造りを体験させていただくことができました。

感想から言わせていただくと、想像していたよりも数十倍難しかったです。

決して甘く見ていたわけではありませんが、それでも僕が思っていたよりも遥かに難易度が高く、驚きました。

今回は三枚合わせの文化庖丁の鍛造を体験させていただいたのですが、まずベルトハンマーを稼働させるペダルを踏む感覚が掴めず、あたふたしている内に炉の中で加熱した生地が冷めてしまい、もう一度最初から加熱しなおすというのが数回続きました(笑)

初めてやる人の場合はペダルを思いっきり踏みすぎて叩きすぎてしまうのが一般的らしいのですが、僕の場合は逆に慎重すぎて何度やっても叩く前に冷めてしまうので、中川さんも「もうあかんわー。もう一遍温めなおさへんと。」と苦笑い。

一本打つのに中川さんの数十倍もの時間がかかってしまいました。

僕の鍛造動画を見れば、中川さんの鍛造のスピードと正確さが如何に凄いかが分かります。

一見簡単にこなしているように見えますが、実際は非常に高度な技術が要求される作業で、相当な経験を積まなければなし得ない技でしょう。

まず第一に庖丁を固定している箸を掴むだけで結構な握力が必要でした(汗)

さらに、ベルトハンマーの衝撃によって庖丁が弾かれてブレてしまい、自分が狙ったところを上手く叩くことができません。

これは見ているだけでは決して分からないことで、僕は一本鍛造するだけ(しかも三枚合わせ)で腕がパンパンになるほどの力を使いました。

写真を見ていただければ一目瞭然ですが、左が中川さんが鍛造した庖丁です。

ハンマーの跡が均等で、形も非常に整っています。

結果、僕も文化包丁に仕上げる予定だったはずが、僅かに生地の幅が足りず、急遽18cmの牛刀に変更することに。

実際に体験したからこそ、より難易度の高い「沸かし付け」や無垢の素材で作る本焼きの鍛造を、スピードと正確さを保ったまま、数十本連続で、数時間以上も続けることができる集中力と技術力の凄さを身をもって感じることができました。

素晴らしい体験の機会をいただくことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。

お忙しい中、手取り足取り指導していただき本当に有難うございました。

今回は作業工程の前半までの説明と、僕の火造り体験談を書かせていただきました。

余談ですが、次の日朝起きたら色々なところが筋肉痛になっていて、一本しか叩いていないのに・・。と情けなくなりました(笑)

良い庖丁を作るには体も鍛えなくてはいけないんだな、と真剣に思いました。

後半では最も重要な工程の一つである「焼き入れ」についても説明していこうと思いますので、是非とも楽しみにしていてください。

【Instagram】 tomo_knife_life

コメント