各部分の名称

三徳庖丁(和式柄)

構造:両刃

刃渡り:約17cm

肉・魚・野菜を一本で切ることができる万能包丁です。

文化包丁と呼ばれることもあり、現在家庭用では最も普及している庖丁です。

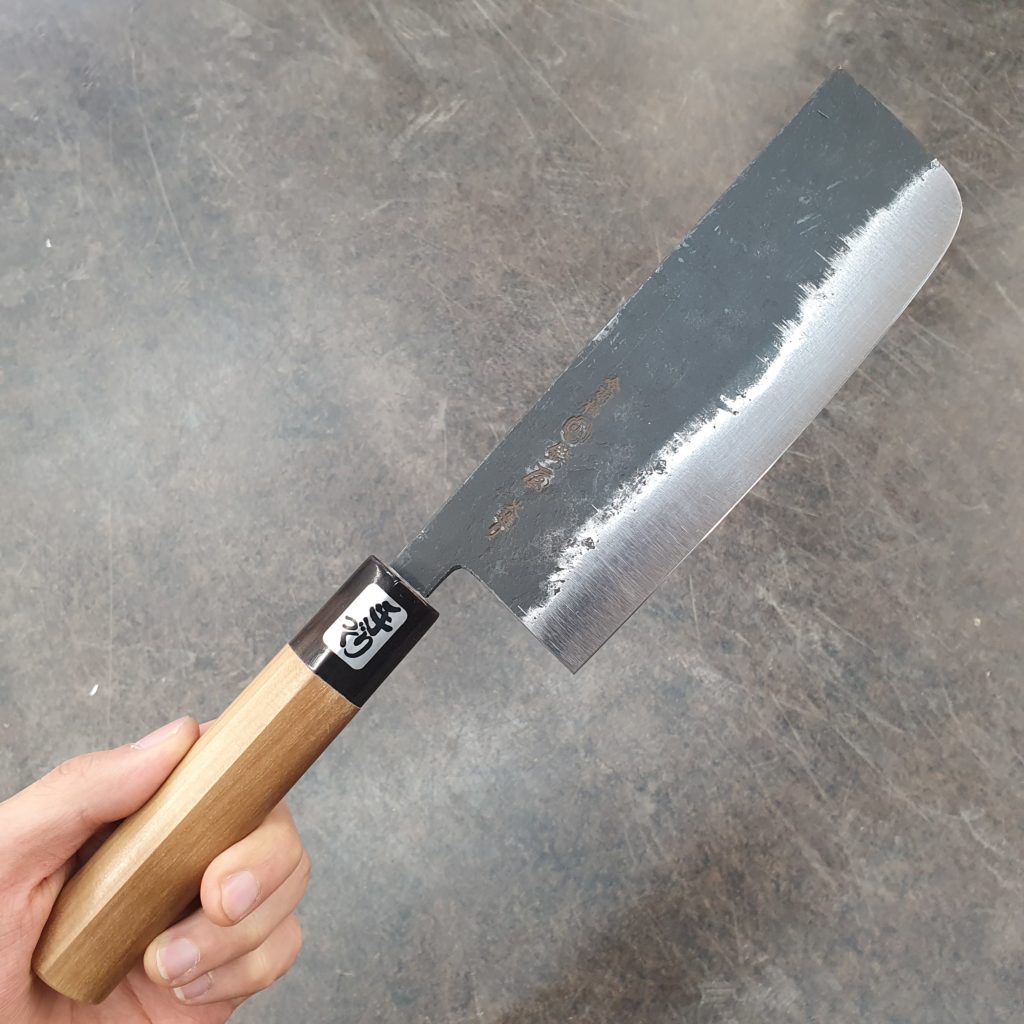

菜切り(和式柄)

構造:両刃

刃渡り:約17cm

主に野菜を切るための庖丁です。

幅が広く長方形のものは関西型(上写真)で、アゴの部分が丸まっているものは関東型になります。

昭和の中頃までは魚と野菜が中心の食文化でしたので、非常に多くの家庭で使われていましたが、海外から肉文化が入って来てからは牛刀が普及し始め、現在では菜切りと牛刀の間を取った三徳庖丁が一般的な家庭用の庖丁として使われるようになりました。

薄刃庖丁

主に野菜を剥いたり、刻んだりする際に使用する庖丁です。

薄刃庖丁は名の通り薄い刃が特徴の一つで、食材の繊維を潰さずに断面を美しく切り分けることができます。

食材を端から切り分ける作業(小口切り、千切り、桂剥きなど)は得意ですが、大きな塊で切り分ける作業には適していません。

両刃とは異なり、刃が真っ直ぐに入らず左に流れる(右刃の場合)ため、慣れるまでは扱いづらいと感じる場面もあるでしょう。

関東型(東型)

構造:片刃

刃渡り:18~24cm

峰と刃線が平行で、切っ先が丸まっているのが特徴。

切っ先を多用する飾り切りや細工等の作業には不向きです。

関西型(鎌形)

構造:片刃

刃渡り:18~24cm

峰から刃先に欠けて丸みがあり、切っ先が尖っているのが特徴。

関東型と比べ切っ先が鋭いため、細工等の細かい作業にも向いています。

ムキモノ庖丁(関東型)

構造:片刃

刃渡り:約18~21cm

基本的な用途は薄刃庖丁と同じですが、刃がより薄く、繊細な作業に重心を置いた庖丁です。

飾り切りや細工等に向いているでしょう。

面取り庖丁

構造:片刃

刃渡り:約9~15cm

関西型(鎌形薄刃)の小型タイプ。

通常の鎌形薄刃よりも峰の厚みが薄く、小回りの利く庖丁です。

主に野菜の皮むきや面取りなどに便利です。

出刃庖丁

魚を捌くのには無くてはならない庖丁です。

主に硬い骨を叩き切ったり、三枚おろしにする際に使用します。

刃元部分は厚みを生かして骨を叩く作業に、中腹から刃先にかけて鋭利な刃を生かして魚を捌く作業に使い分けると良いでしょう。

貝裂き・アジ切り

構造:片刃

刃渡り:7.5~15cm

鯵やキス等の小魚向けの庖丁で、刃が比較的薄く細いのが特徴です。

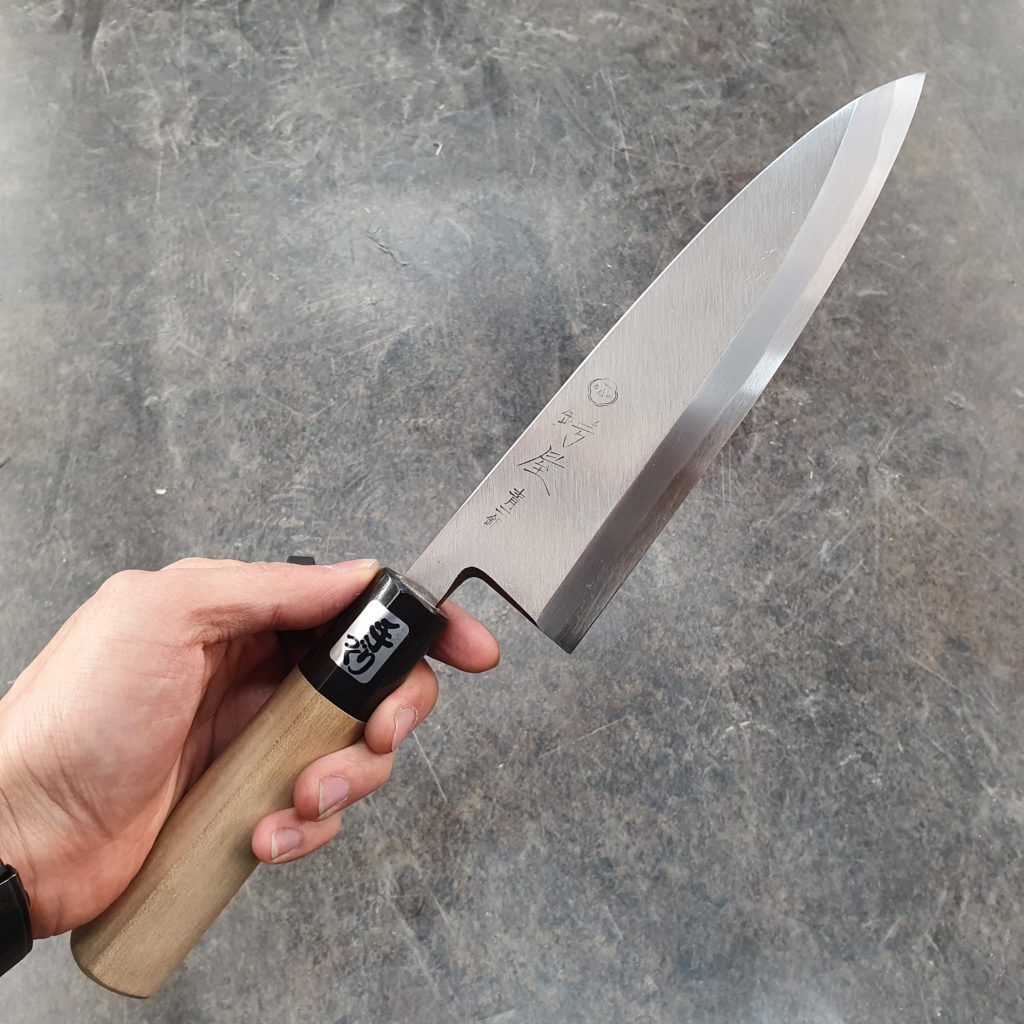

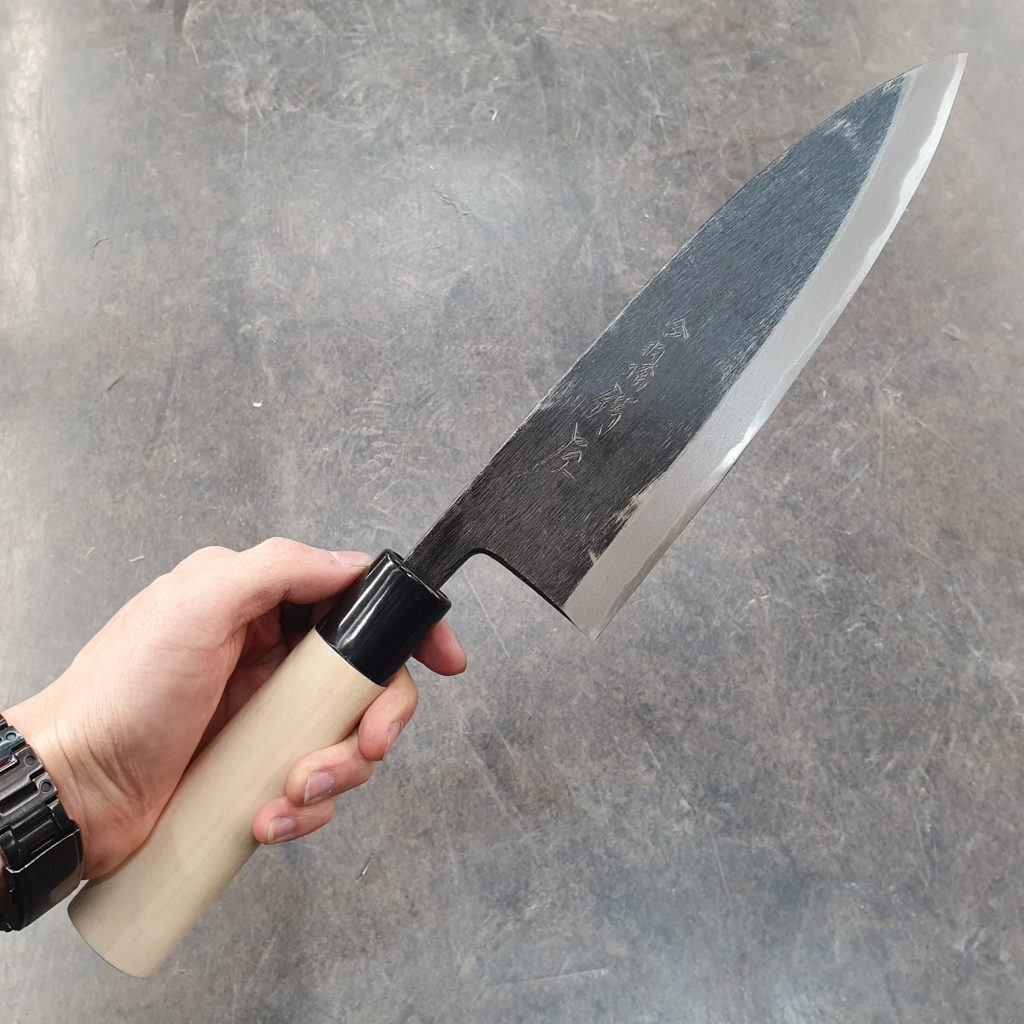

出刃(小出刃・本出刃)

構造:片刃

刃渡り:9~24cm

小出刃は主に鯵や小鯛など、小ぶりの魚の骨切、おろしに使用します。

家庭では15~16.5cmが一般的で、扱いやすいサイズでしょう。

本職で最もよく使用されるのが18~21cmで、魚を捌くことはもちろん、庖丁の特徴である厚みと重量を生かして骨を叩いたり、頭を落としたりする作業に適しています。

身卸し出刃

構造:片刃

刃渡り:21~27cm

本出刃よりも薄く、やや細身で、柳刃と出刃の間を取ったような形状が特徴です。

魚を卸すことに重点を置いた庖丁で、薄くなる分衝撃には弱くなりますが、身に負担をかけずに捌くことができるのがメリットです。

相出刃

構造:片刃

刃渡り:15~30cm

出刃よりやや細身で、峰の厚さが薄いのが特徴です。

身卸し出刃と同じく、魚を卸すことに重点を置いた庖丁です。

軽量感があるので、非常に扱いやすいですが、硬い骨を叩き割ったりする作業には不向きです。

刺身庖丁

お刺身を引く際に使用する庖丁です。

一般的に刃が薄くて、刃幅が狭く刃渡りが長いのが特徴です。

刃元から刃先にかけて庖丁全体を使い引き切ることで、素材の組織細胞を壊さずに切り分けることができます。

刃先は非常に繊細なため、硬い食材や骨を叩き切ったりする用途には向きません。

柳刃

構造:片刃

刃渡り:18~36cm

関西型の刺身庖丁で、今では最も普及している形です。

菖蒲の葉に形状が似ているため、正夫とも呼ばれます。

家庭用では21~24cm、本職用では27cm以上を使用する方が比較的多いでしょう。

切付柳刃

構造:片刃

刃渡り:24~36cm

関東で最初に使われ始めた庖丁で、切っ先が切付庖丁のように斜めに切れているのが特徴です。

見栄えするので、カウンター等で使用する料理人も多いです。

柳刃庖丁と比べて切っ先に幅があるため、比較的安定して研ぐことが可能です。

その反面、全体的に重量感のある庖丁になりやすいと言えるでしょう。

河豚引き

構造:片刃

刃渡り:24~36cm

主に河豚や白身魚の薄造り等に使用される庖丁で、柳刃庖丁よりも更に薄く、刃幅が僅かに狭いのが特徴です。

庖丁自体も軽く、扱いやすいため柳刃の代わりに使用する人もいます。

蛸引き

構造:片刃

刃渡り:24~36cm

関東型の刺身庖丁。

刃先が四角く刃が直線的で、柳刃庖丁よりも薄く、刃幅が狭いのが特徴。

お刺身以外にも流し物などの切り分けにも便利です。

刃線が真っ直ぐなため、直線を保ったままバランス良く研ぐことが難しいとされています。

先丸蛸引き

構造:片刃

刃渡り:24~36cm

刃線は蛸引きと違い直線ではなく、僅かにカーブを描いており、切っ先が日本刀を模した形状になっているのが特徴です。

用途は基本的に蛸引きと同じです。

日本刀を彷彿とさせる形が魅力で、現在非常に人気のある刺身庖丁です。

蛸引きよりも厚みがあって刃幅の広い、先丸柳刃といった商品も販売されております。

鰻裂き

名前の通り、鰻を捌くための庖丁で、主に「江戸裂き」・「大阪裂き」・「京裂き」・「名古屋裂き」の四つに分けられます。

同じ使用目的でも、地域によって大きく形状が異なるのが特徴です。

他の和庖丁と比べても鰻裂きは形状の差が大きく、非常に興味深い庖丁です。

江戸裂き(関東型)

構造:片刃

切っ先が切り出しのような形状をしており、柄が短く手に収まりの良い形になっています。

背開き専用の庖丁で、一般的には切っ先部分で背を開き、刃元から中腹部分は骨を身から外す際に使います。

刃渡りの長い物は鰻用で、小さい物はアナゴやドジョウを裂くために使用します。

大阪裂き(大阪型)

構造:片刃

切り出しと同じ形ですが、全体的に厚みがあるのが特徴。

腹開き専用の庖丁です。

京裂き(京型)

構造:片刃

目打ちを叩けるように峰側には分厚い金属が溶接してあり、ハンマーのような形状をしているのが特徴です。

腹開き専用の庖丁です。

名古屋裂き(名古屋型)

構造:片刃

細長く長方形で、捌く際に鰻を傷つけないように峰の先が面取りしてあるのが特徴です。

他の鰻裂きと比べて、刃に対してやや長めの柄が取り付けられています。

切付庖丁

構造:片刃

刃渡り:24~36cm

主に関東で使用されてきた庖丁で、切っ先が斜めにカットしてあり、刃が直線的なのが特徴です。

柳刃と薄刃の兼用として使用したり、流し物・寄せ物と呼ばれる料理を美しく切り分けるのに適しています。

鱧切り(骨切り庖丁)

構造:片刃

刃渡り:27~36cm

主に鱧などの小骨の多い魚の骨切に使用する庖丁です。

皮一枚を残して細かい切れ目を入れるため刃先は薄く、尚且つ欠けにくくするために粘りを持たせています。

また、庖丁の重さを利用してリズミカルに刃を入れていくので、峰側を厚く重くしてあるのが特徴です。

鮭切り庖丁

構造:片刃 / 両刃

刃渡り:27~33cm

塩サケのような大きな魚を皮、骨ごと切り身にするために使用する庖丁です。

同じサイズの出刃よりも刃幅が広く、より薄く作られているのが特徴です。

片刃と両刃の二種類が存在します。

餅切り庖丁

構造:両刃

刃渡り:約30cm前後

のし餅や堅い鏡餅を切る際に使用する庖丁です。

両手で庖丁を持ち、左右交互に上下に動かしながら押し切るため、刃が丸みを帯びているのが特徴です。

片手用もあります。

麺切り庖丁(蕎麦切り庖丁)

構造:片刃

刃渡り:24~36㎝

うどんや蕎麦を切るための庖丁です。

庖丁の重さを利用して、前方へ押し出すようにして生地を切ります。

一度の前後運動で一本の麺が均等に切れるように、刃渡りが長いのが特徴です。

一度に打つ蕎麦の量が多い場合は、刃渡りの長いものを使用すると良いでしょう。

菓子切り庖丁

構造:両刃

固まって型から出した羊羹などを切るための庖丁です。

刃幅は広く、真っ直ぐ切れるように直線的な刃になっているのが特徴です。

鹿捌き庖丁

構造:両刃

刃渡り:15㎝

鹿児島県にある種子島で猟で捕らえた鹿の解体などに使用される庖丁です。

出刃庖丁の代わりやハンティングナイフとして使う方も多いです。

厚みは約7㎜あり重量感があるのが特徴です。

地域に根付いた庖丁で市場に出回ることは少なく、東京で販売しているお店はつば屋庖丁店以外ではないと思います。

コメント